5月はバラの開花時期です。年間で一番のバラが綺麗な時期ですよね。そんなバラの葉に黒い点々を見つけてガッカリすることありませんか。それは黒星病です。日頃から薬剤散布しているけど、黒星病が大量発生して困っている方、薬剤の組み合わせや散布間隔など、正しい使い方がわからない方、是非この記事を読んでください。黒星病の悩みを解決できます。結論、薬剤知識を深め、予防中心の薬剤ローテーションに切り替えをお勧めします。

はじまり

バラ栽培を始めたころ、みなさんは、「薬剤のローテーション散布」と聞いて、

このローテーションを、どのようにイメージしますか?

実は私、Aという薬剤の使用回数が終わったら、次にBの薬剤を。

Bの薬剤の使用回数が終わったら、次にCの薬剤を。。。。

というローテーションだと思い込んでいました。

本を読んだり、ネットを調べたり、「つもり」になっていただけでした。

まったく理解していなかったと、つくづく情けない話です。

もちろん、その年は、黒星まつりです。

何かがおかしい。と、ネットで検索し、調べ直しました。

そこで初めて、ローテーションというのは、

「A→B→C→A→B→C」 というのが、ローテーション散布なんだ!と知ることになります。

その時点では、もう治療薬を散布しても、遅いのです。

どうにもなりません。

その年は、とにかく、一枚でも葉を残し、花を少なくし、生きて。来年へ繋げることだけに専念しました。

この記事では、私のような失敗をしないよう、分かりやすく、すぐに参考にしていただけるよう、

バラの薬剤散布ローテーションについて、説明します。

結論は、バラの薬剤ローテーションについて知ることができ、

冬季防除が、春夏の病害虫の発生を最小限におさえる上で、そして、

よりよい、春のバラを楽しむために大切であることを理解していただくことができます。

なぜ、ローテーションが必要なのでしょうか。

同じ薬剤を繰り返し散布していると、徐々に、人間と同じで薬剤が効かなくなることがあります。

病気では、薬剤耐性菌、害虫では、薬剤抵抗性害虫が現れるからです。

耐性菌や、抵抗性害虫の対策として、薬剤のローテーション散布は、大変重要なポイントとなります。

バラの耐性菌と抵抗性害虫

特に、バラで問題になっているのは、

*病気 → うどんこ病

*害虫 → アブラムシ、アザミウマ、ハダニなど。

しかし、薬剤の中にも、耐性菌や、抵抗性害虫を出現させやすいものと、そうでないものがあります。

そこに関わってくるのが、「作用機構」となります。

汎用性(多作用)の予防剤は、近接散布に気をつければ、比較的耐性がつかず、安価で使用回数の制限がないもの、もしくは、比較的多く使用できるものが多いです。

逆に、切り札として使う治療的農薬(EBIや、MBC)は、値段は高めですが、選択的に卓効があり、一発でおさえることができる。その分、耐性が出やすいため、使用回数が汎用性の薬剤より少なく、なるべくなら、年一度で済ませられるよう、防除に努めたいところです。

作用機構を調べる場合は、RACコードを確認してください。

我が家の薬剤リストとRAC

| 商品名 | 有効成分 | RAC | 希釈倍率 | 限度回数 | |

| 殺虫 | トクチオン乳剤 | プロチオホス | 1B | 1000 | 5 |

| 殺虫 | マラソン乳剤 | 有機リン系 | 1B | 2000 | 6 |

| 殺虫 | トレボン乳剤 | エトフェンブロックス | 3A | 2000 | 6 |

| 殺虫 | ベニカS乳剤 | ベルメトリン(有機リン系) | 3A | 200 | 6 |

| 殺虫 | ダントツ水溶剤 | クロチアニジン | 4A | 2000 | 4 |

| 殺虫 | アファーム乳剤 | エマメクチン | 6 | 1000 | 5 |

| 殺菌 | トップジン | チオファミートメチルK | 1 | 1500 | 5 |

| 殺菌 | ベンレート | ベノメル | 1 | 2000 | 6 |

| 殺菌 | トリフミン乳剤 | トリフミゾール(EBI) | 3 | 3000 | 5 |

| 殺菌 | ラリー | ミクロブタニル(EBI) | 3 | 3000 | 5 |

| 殺菌 | サプロール | EBI | 3 | 1000 | 5 |

| 殺菌 | ジマンダイセン | マンゼブ水和剤 | M3 | 400 | 8 |

| 殺菌 | オーソサイド | キャプタン水和剤 | M4 | 800 | 3 |

| 殺菌 | ダコニール | TPN水和剤 | M5 | 1000 | 6 |

| 殺虫・殺菌 | イオウフロアブル | 水和硫黄剤 | M2 | 500 | なし |

| 殺虫・殺菌 | サンヨール | 銅剤 | M1 | 500 | 8 |

よく理解しないまま、誰かが「良かった」「効果があった」と書いてあると、

ついつい購入したり、ローテーションの表を作っていたので、

こうして、調べてみると、なんと、「3」の薬剤が3つも!

実は昨年使い切ってリストには入っていませんが、去年までは、サルバトーレMEもあったので、4つ持っていたことになります。

「1」も、「1B」も、「3A」も、2つずつ持っています。

しかも、ローテーションを振り返ると、「3」と「1B」を続けて使っていました。

今年は、昨年多用した治療剤を使用せずにすむよう、

予防剤のローテーションで、スタートします。

ローテーションの注意すること。

*混ぜると危険!!

(1)ボルドーと石灰硫黄合剤などアルカリ性の農薬は、

薬害が出やすいので、混合も、近接散布もダメです。

同じボルドーでも、ZボルドーなどPhの低い

銅剤は混合可能な場合もありますので、

薬剤の説明をよく確認してください。

(2)ダイセンと呼ばれるものは、

銅剤との近接散布(7日以内)はできないのですが、

同じダイセンの仲間でも、ジマンダイセン、

ペンコゼブは、銅剤との近接散布、混合も可能です。

このような点に気をつけながら、薬剤をローテーションしながら、予防に努めつつ、

発病、害虫の発生の場合は、ただちに治療剤を散布して、拡大を抑えるよう気をつけましょう。

一年の失敗は、冬の防除の失敗。

さて、ローテーションの意味を誤解し、葉を落とした我が家のバラ達も、

なんとか、最悪の状態にならずに、全部の株を次の年へ繋げることができました。

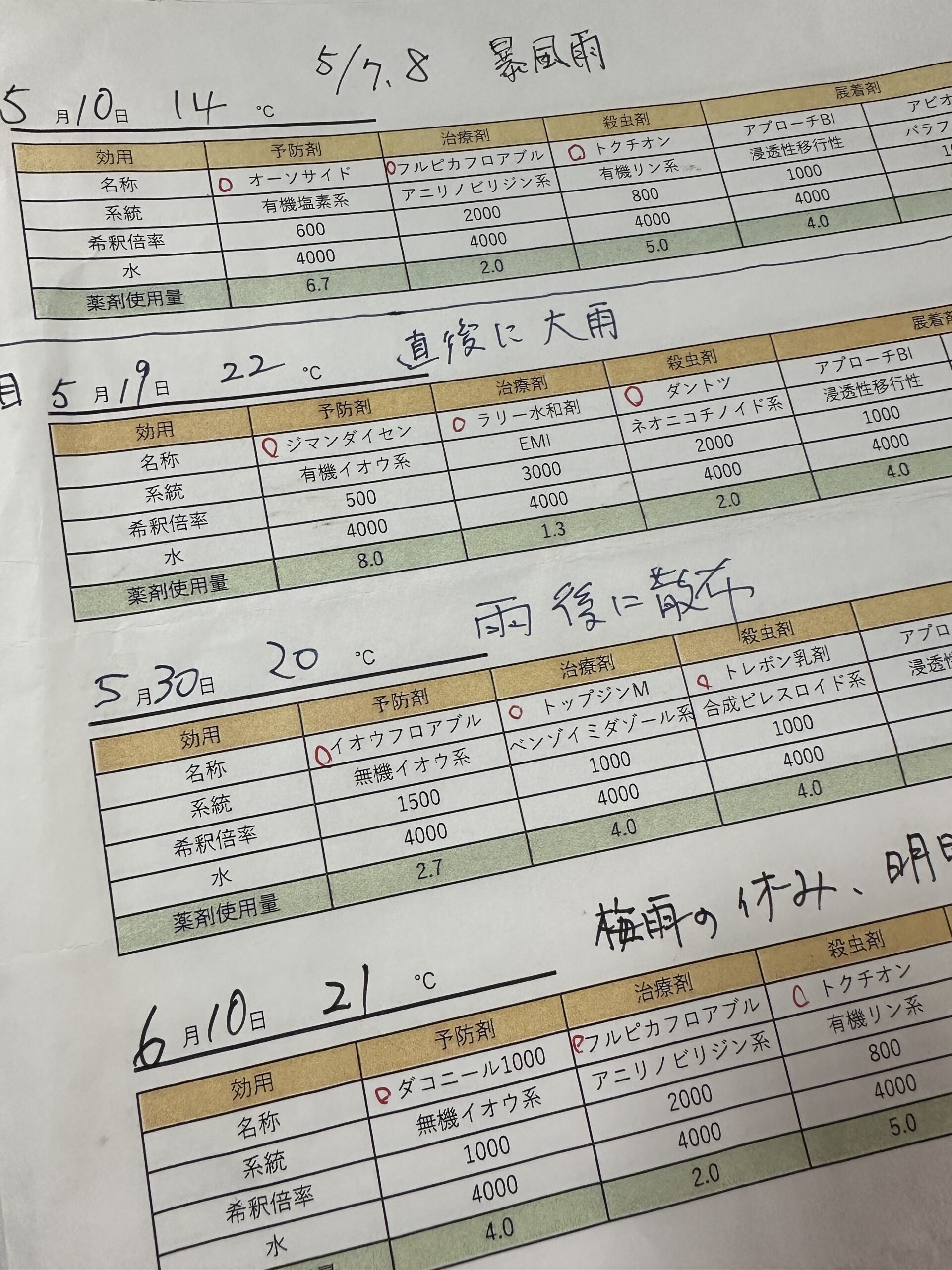

翌年、今年こそ!と、SNS上でアドバイスをいただいた方のローテーション表を参考に、

薬剤を追加購入し、私もローテーションの表を考えました。

それが、TOPの画像の表です。

徹底的に、これでもかと盛りだくさんに詰め込んでます!!

これこそ、耐性菌が出現していてもおかしくないような薬剤のチョイスだったのではないでしょうか。

以前は、掃き掃除をした落ち葉達は、全部、裏庭にある堆肥作りのエリアへ

生ゴミや草取りをした草と一緒に混ぜていました。

でも、それも、もしかしたら、その中で黒星菌が生き延びている可能性があるのでやめました。

集めた落ち葉は、燃えるゴミの袋に入れて捨てました。

これで大丈夫!と安心していたのもつかの間、またまた、黒星になり、前年ほどではないにしても

秋には、スカスカな状態でした。

もちろん、黒星に弱い種類もあります。完璧にしようと思うのが間違いだとも理解しています。

それでも、これだけ万全の策をねって(練ったつもり)、必死に散布をしてきたのに、

いったい、どうして薬の効果がでないのだろうか。

ほんとに、泣きたくなりました。

SNSで拝見するロザリアンのみなさんは、

薬剤についても、みなさんそれぞれに、自分で発信できる知識として理解し備えてらして、

自分スタイルがあるように見受けられます。

私も、誰かの真似、誰かがこれを散布したから。とか、

誰かがこう言ってるから。 ではなくて、

きちんと理屈を理解して、自分で決めて、そして、

その結果を反省して、また次の年には、

そこからまた、自分で次の策、自分スタイルが考えられるようになりたい。

と、思うようになりました。

そこで手にしたのが、「バラの病気と害虫 見分け方と防ぎ方」(長井雄二 著)でした。

季節ごとの病害虫防除ごよみ や、病気ごと、あるいは害虫ごとの防除方法が

細かく記されていました。

その中で、特にハッとさせられたのが「冬の防除ごよみ」の中の一文です。

「バラの季節も終わりである。

バラも休眠にはいる。

しかし、よりよい春のバラを見るためには、この時期の管理は大切である。」

また、こうも記されています。

「病害虫はたしかにひと段落であるが、死に絶えたわけではないので、越冬病原菌や越冬害虫を

この時期に根絶することは、春夏の病害虫の発生を最小限におさえるうえで、きわめて重要である。」

まさに、私の、黒星まつりの原因は、ここにあったのだと気がつきました。

葉がなくなって、黒星が見えなくなると、

菌もいなくなったような錯覚に陥っていました。

でも、どちらかというと温暖な地方の我が家。

庭のあちらこちらに、黒星菌が、隠れていたのです。

SNSでは聞いていたものの、根拠がなく怖くてできなかったのですが、

こちらの本に、はっきりと、

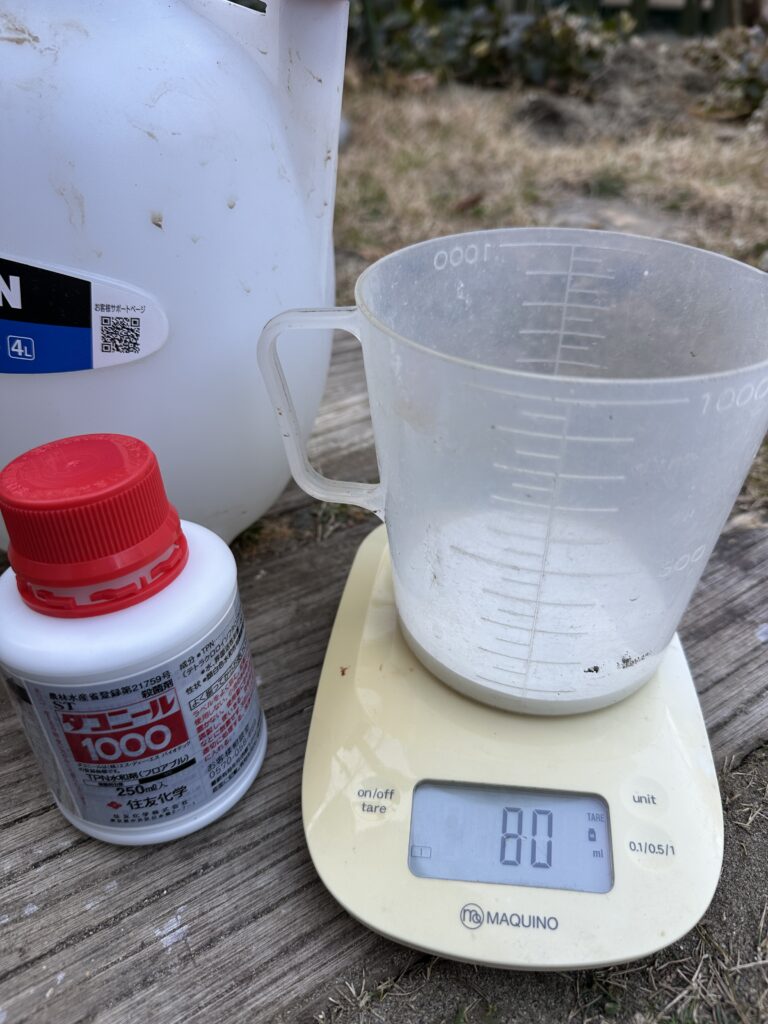

「筆者の個人的な経験では、ダコニール1000の濃厚液(50倍液)をこの時期に散布しても、

同様の効果(石灰硫黄剤と)が期待できる。」と記載されていることから、

初めて、芽が出る前に、2回、50倍液をたっぷり、地面、ポール仕立てのポールの部分や、

その他のフェンスや構造物などにも、散布しました。

これが、どのような結果になるかは、今年の秋頃に、検証できるでしょう。

ここから、私スタイル が確立していくまで。

また試行錯誤の一年がスタートです!

今年は、治療薬を使用回数を極力抑えられるよう、防除、予防に励みたいと思っています。

今後も、私が経験したり、本から学んだことをまとめていきたいと思います。

どうぞ、引き続きよろしくお願いします。

コメント